プロフィール

金川晋吾(かながわ・しんご)

1981年生まれ。2006年神戸大学卒業、2015年東京藝術大学大学院修了。

2010年に三木淳賞、18年にさがみはら写真新人奨励賞を受賞。2016年に『father』(青幻舎)を出版。近年の個展に、「長い間」(横浜市民ギャラリーあざみ野、2018)、グループ展に「STANCE or DISTANCE? わたしと世界をつなぐ『距離』」(熊本市現代美術館、2015)など。

金川晋吾ウェブサイト

金川晋吾《Kanagawa Shizue》

木下:よくわかりました。お父さまの場合は、写真を撮るときにポーズをさせているということですが、静江さまの場合も同じようにお願いするのですか。

金川:最初のころは少しお願いしていましたが、あとからはもうほとんどしていないですね。カメラを見てほしいとか、あっちを向いてほしいとかを言うことはありますが。それがうまく伝わらないことも増えてきたので言わなくなっています。

ピースをすることもあるので、それは適宜、今回はピースは無しでとお願いしています。

木下:ピースをされる(笑)。カメラで撮られるとご理解なさっているのでしょうか。認知症の場合、何かをみてもうまく認識できない症状があります。

たとえば、正月の家族団欒の絵をみせても、この子は息子だと自分のお話をされる。鏡餅やお飾りを見ても、正月を描いている雰囲気をトータルに認識することができない。

そういった認識の違いをわたしは理解できるとは到底言えないのですが、このような世界観を持つ認知症の方と一緒に「ある」ということは少なくともどういうことなのか、考えることが大事なのではないでしょうか。金川さんが静江さまに接してこられて、認知症ということについて、どんなお考え、思いをもっていますか。

金川:静江さんはなかなかタフな人生を送ってきたので、過去をひきずるともしかしたらなかなかしんどいことになるのかもしれませんが、認知症のおかげで過去にしばられずにいられるようなところがある、と私が言っていいのかわかりませんが、そんな感じはあるのかなと。

ただまあ、自分の場合はたまに会うだけの関係なので、認知症のよさみたいなことを口にできるのかもしれませんが、ずっとかかわらないといけない人は気軽にこんなふうには言えないですよね。

何度訂正しても、毎回会うたびに自分が「まことくん」になるのは、私にとっては愉快なことではありますね。

木下:今の関係だけ。初対面がエンドレスになっているような感覚をおぼえますね。認知症のケアに関する実例をみると、施設か在宅かというのがまずあり、在宅のケアは壮絶なケースがあります。認知症による同じ行為が毎日のなかで繰り返される。それによってケアする側が疲弊してしまうことがあって、だから施設にはいってもらう。けれども、そうすると本人は家に帰りたがる。

たとえば、起きたら全く知らないところにいて、旅館かどこかでスタッフは仲居さんだと思い込んでしまって帰ろうとするなど。そこでスタッフはたしなめないといけないので、介護の現場で苦労なさっているのではないでしょうか。

認知症とは何か考えるとすぐに答えが出るような話ではないけれども、金川さんと静江さまのありかたは過去がつながっていないからこそ、可能なことですね。

金川:そうですね。自分の場合は、過去は共有していないけれど、叔母と甥という所与の関係性みたいなものはあって、それによってつながっている部分はあると思います。

それは血縁というものは切っても切れないものだとかそういうことが言いたいのではなくて、むしろ血縁という偶然の所与によってつながっているということです。

木下:いま、「所与」ということばが出ましたけれども、それは「与えられているもの」という意味だと解釈してよろしいでしょうか。

金川:そうですね。自分たちでつくったというよりも、すでにあるもの、たまたま与えられているものみたいな感じです。もっというと、すでにあるという実感もそんなになくて、どうやらそういうことらしいというぐらいの実感です。

木下:目を閉じて想像すれば、確かにそれはあるものなんだけれど、意識しなければ浮かんでこない。「えにし」ということばを思い浮かべます。

饗庭孝男(1930-2017)の『故郷の廃家』という本があります。饗庭は饗庭家の歴史が気になり、父に尋ねると蔵にある古文書を使って家の歴史をかけと言われます。父はパーキンソン病でした。父が亡くなったあとに蔵を確かめたところ、それらが全て盗まれていたのです。饗庭は悔しくなり、祖父母や親戚、兄弟の回想に加えて、あちこちから史料を集めて各地の取材もして家の歴史を書いていきます。自分の出生と記憶、取材という与えられたものと、その身体の動きが連動している。そんな「えにし」を思います。

お二人の関係の形について伺います。今年で出会って10年ということになりますが、出会われてから、静江さまの金川さんに対する認識のあり方はだいぶ変わってきていますかているんでしょうか。また、お父様の写真は《father》という名前で発表をされていますが、静江さまは《Kanagawa Shizue》となっていて、血縁としての伯母《aunt》ではありません。どうして固有名詞がタイトルになっているのでしょうか。認識のありかたが。

金川:ある時期から、そんなに変わっていないと思います。たまに会いに来てくれる甥っ子、おいしいもの食べさせてくれる人。体調によるというのもありますね。

《Kanagawa Shizue》とした理由は、私と静江さんと血縁というのはほぼリアリティがなくて、静江さんという個人とのつきあいという感じが強いからです。

木下:なるほど。タイトルが固有名詞なのはお二人の関係を表現する、大事なところだとおもいます。というのも、「長い間」では交通費を用意して待っているというくだりもあって、その静江さまの世界は到底うかがえないけれど、でも、一瞬、でもその気持ちが訪れる一瞬があるのかなと。血縁や個人の関係を超えて、関係を切り結ぶ。これを写真的な関係というのかどうか、ですけれども金川静江という個人が「まこっちゃん」としての金川さんを迎えるというお気持ちがあるのだとかんじた一文でした。

金川:そうですね。私を迎えようとする気持ちや、私が来ることを楽しみにしているというのはとても伝わってきます。

金川晋吾《home for the aged》

金川晋吾《home for the aged》

木下:話を戻しましょう。金川さんは静江さまの他に、秋田まで高齢者施設の人たちの写真を撮影なさったシリーズがありますね。これは《home for the aged》(2014年)として発表されています(参照:金川晋吾ウェブサイト)。

これは時系列が前後するような写真が2枚並べてあって、入居されている方々の身体のゆっくりした動きが感じられます。2006年頃にブログでお見せになっていたように、写真を2枚並べるという関心も出ているようにも思いました。ポートレートとしての個人写真もあれば、リビングのようなところで皆さんがくつろいでいる写真もあって、ある施設における過ぎ去った風景や時間に思いをはせていけるような写真だと思います。

けど、これはどんなきっかけで撮影をなさったのですか?

金川:これはその施設から依頼されました。

この病院の理事長がアートコレクターで、毎年アーティストをよんでワークショップをやるという企画があり、その一環で自分も声をかけてもらいました。

木下:《home for the aged》のなかに、認知症の方かたはいらっしゃいましたか。

金川:いらっしゃいました。

木下:いかがでしたか、撮影なさって。

金川:認知症の方かそうじゃないかということは、この場所での撮影ではそれほど前には出てこなくて、年老いた方の姿を写真に撮るということで共通している感じでした。入居者全員要介護の施設なので、車いすか杖をついているか、そうでなくて元気に歩けている人は認知症という場所でした。

最初は彼ら彼女らの写真を撮って、それを本人に見せるということはもしかしたら残酷なことなのではないかとかも思ったのですが、写真を見たひとたちの反応は拒絶するようなものではありませんでした。自分の姿が写った写真を見て、「こんなに年を取ったんだな」と驚きながらつぶやいた女性もいました。

自分の写真、イメージを見るというのは特別な経験で、自分を受容するのを促す効果があるのかもしれないと思いましたね。

木下:自分を受容するのを促す効果。わたしは朝起きて鏡をみて、自分の顔の変化に気づくことがありますが、写真にとられたときはそれがひときわ大きく感じられます。わたし、こんな顔してるかなあ?と自分が持っているイメージとの違いに驚きます。それはなかなか受け入れがたい時もあるのですが、受容する効果があるのですね。メールで、「自分を受容するのを促す効果があると思った」お書きになっていますね。

金川:そうですね。認知症の方のなかに、写真を撮るときにパフォーマティブにふるまってくれる人がいました。

木下:ポーズをきめてくださるのですね。杉本博司さんが著名人の蝋人形を撮影したシリーズがありますね。蝋人形なので動かない。それにマダム・タッソーなどの蝋人形館で展示されていることもあって、ポーズを決める。パフォーマンスしているように見える。それについて、写真を見た人はその人に帰属するもの — 人柄を想像してしまうことをあらわにしているという指摘があります。

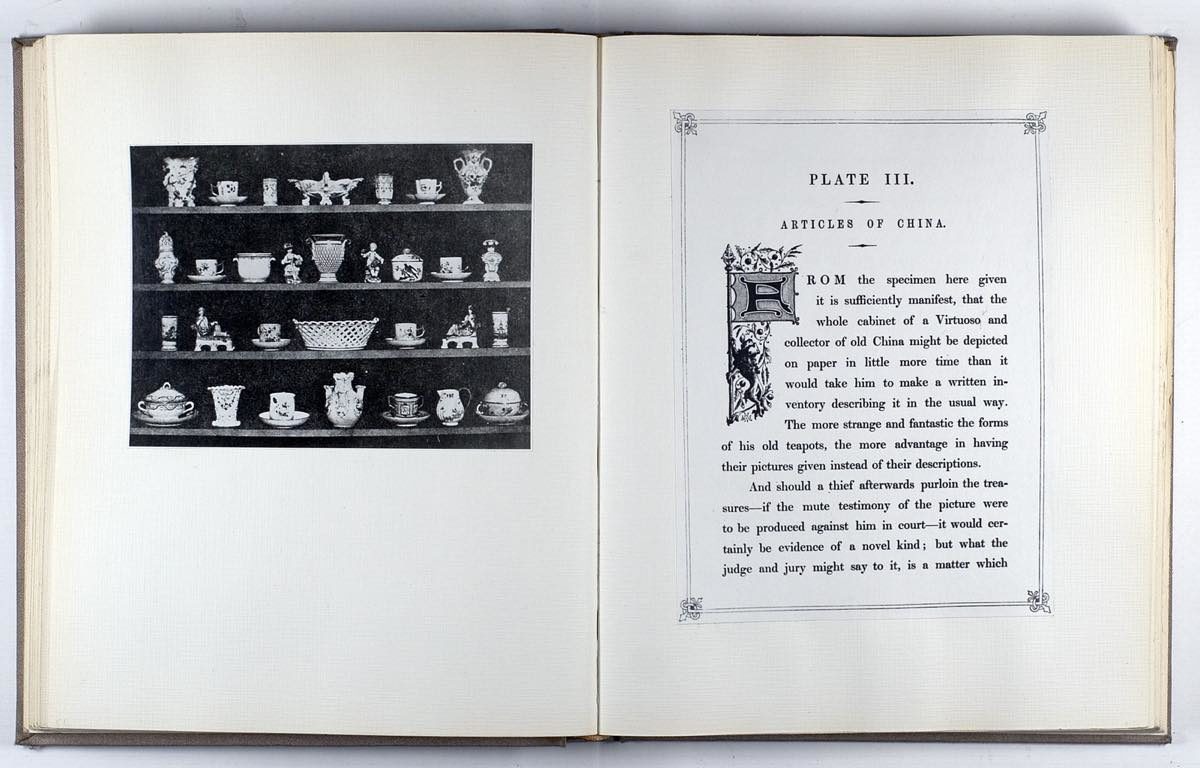

それから、イングランドのヘンリー・フォックス・トールボットが出した写真集『自然の鉛筆』という世界最初の写真集がありますね。

トールボット『自然の鉛筆』

CC BY-SA 3.0

木下:見開きに写真とテクストがあります。左のページに写真があり、右のページ写真の解説となるテクストがあり、写真とことばが相互補完するような形式をとっていますよね。お互いができないことを託し合うような関係にあります。写真が切り取れるものの反面に、金川さんが先ほどおっしゃったように、写真は時系列がわからなくなるもの、写真が切り取れるものの反面に、どうしたって切り取れないものがある。

お父さまと、伯母の写真を拝見したあと、テクストを拝見とするとその切り取れないものとはなにか、実感するような思いがあります。

『自然の鉛筆』は写真とテクストを同時に眺めていることができる。けれども、写真集『father』ではそれができません。お父さまの写真がまずあって、日記は写真が終わった後に配置されている。切り離されている。だから、お父様の失踪や自己破産はテクストだけを読まなければわからない。

《Kanagawa Shizue》もテクストを読まなければ、認知症であることはどうしたってわかりません。テクストを読んでそういうことなのかと理解できるのですが、しかし読み終えて写真に立ち戻るってみると認知症そのものがすっかり抜け落ちていて、ひとりの人間が佇んでいます — モランディの絵画の瓶のように、ひとりがそこに「ある」ことに胸を打たれます。

金川:ある人の姿を写真にとってイメージにする、イメージとして残すということがどういうことなのか、私はまだよくわかっていません。

そのよくわかっていないというのは、まずはひとつには、私自身がまだよく把握しきれていないということなのですが、話を大きくすると、誰も本当のところでは把握できていないのではないかということです。というか、写真はおそらくわかるとか、わからないとか、そういうありようをしていないのだと思います。ただ、私たちは何かを見るときには言葉の力をどうしても借りずにはいられないので、写真を見るときもわかるとかわからないとか、そういうことを問題にしてしまうのかもしれません。

静江さんの写真を撮ってそれを発表することが一方的な行為であり、静江さんの何かを侵害しているのかもしれないと不安に感じることもあったりするのですが、実際に自分が撮った静江さんの写真を目にしたときに、ふっと、何かそういうことは全然考えなくてもいいんじゃないかと思える瞬間というのがあります。

木下:わたしは近代の日本が専門ということもあり、写真を重要な史料として扱うことがあります。100年以上前の時代を扱っているので、その写真がいつ撮られたものなのか、人が写っていればその人は誰なのか。写真の裏側に手がかりが記してあったりもしますが、もしかすると偽造かもしれない。書き間違いかもしれないので注意して分析する必要があります。

つまり、写真とはスーパーで買い物をした時に買ったもの、買った時間、お店の場所が凝縮されたレシートのような、ある一連の出来事そのものの刹那であって、そこに解釈の多義性がひらかれているように思います。

ですから、金川さんと静江さまの、写真を通じた関係は認知症の方との「長い間」を拝読して、また今回話をうかがいますと、人のあらたな寄り添い方のようにおもいました。

わたしはまったく不安に感じませんでした。

金川:ありがとうございます。

木下:そろそろ時間になりましたので、ここまでにしましょう。今日はお忙しいところをどうもありがとうございました。

金川さん、今後のご活躍を楽しみにしています。

(完)

(2020年3月20日午後、成城学園前駅近くのカフェにて)