プロフィール

八幡亜樹(やはた・あき)

映像インスタレーションを、『「人類の表現=生きること」のための思考装置』と捉え、取材をベースとした作品制作を行なっている。

また、「辺境」に人類の表現の根源的なものを感じ、その追求のための場としてHENKYO.studio(京都)を設立。

八幡亜樹ウェブサイト

1985年 東京生まれ 北海道育ち

2008年 東京藝術大学美術学部先端芸術表現科 卒業

2010年 東京藝術大学院美術研究科先端芸術表現専攻 修士課程 修了

2020年 HENKYO.studio(京都)設立

◆「その人の潜在的な能力を引き出す」こととしてのケア

木下:これはケアにおいて大事なポイントかなと思ってうかがっていたんですけど。それは、原爆で人生がまるっきり変わってしまったというのもあるんですけど、先ほどの柱のように、曲がってしまった木をまた使うことによって、訪問者の注意力が涵養される機会になると思うんです。お坊さんから曲がった柱のあらましが原爆に関係するということを言われなければ、全く気づかなかったに違いないです。つまり、何かを知るにはその何かにまつわるものがあってこそだと思うんです。それが身体であればその身体の存在こそがそうであって。

その人間のその身体を見つめる時のケア、気づきというものについて考える機会になるとさきほどふっと思いました。教育で言えば、この学生に対してどんな助言をすればいいのか。本人にしかわからないこともあれば、私にしかわからないこともある。そうしたお互いの気づきみたいなものがケアにおいても、言えるんじゃないかと思いました。

注意力というか、物語がより編み込まれていく、その中に自分自身も一部になっていくという過程を知ること、ですかね。だからそれは見る・見られるという一方的な関係性ではない。

八幡:(わかるん)ですが、(長崎の興福寺の)木の話との結びつきがちょっとよくわからなくなりました。何かを知るにはその何かにまつわるものがあってこそ

ここの意味がケアとの関連でどう考えたら?

木下:そうですね。木は原爆のために曲がったわけです。原爆を体験するとまではいかないけど、興福寺は爆心地からかなり離れて市内の方にあるのに爆風がそこまでやってきたということが私の中に物語として立ち上がってきたわけです。

それは木が曲がっていることからわかるんですけど、でもそれは私一人では気づかないことなんです。お坊さんが教えてくれたからなんですよね。それがケアなんじゃないか。教えるというのは、これがそうなんですよ、と言葉では言いあらわせるんですけど、そうすることによって、自分の中で原爆に対する諸処の知識や時代背景とか、連関していく機会が得られた。そうした、全体の知識のベクトルが合う感覚がありました。そのきっかけとなるのがお坊さんのアクションだった。ケアは医学的な意味合いが大きいとおもいますけど、でも、本当は日常の中にすっと潜んでいるものなんじゃないかというのがありました。

興福寺の経験は忘れられないもので、原爆についての基準のようなものを得る機会でした。

八幡:つまり、ケアする人、される人という次元の話ではなくなっているということですか?ここでのケアの話は。

木下:そうですね。お坊さんは注意を向けようとしてくれたわけです。その意味ではケアする側なんでしょうけど、でも本人はそう考えていなくて、ただ注意をうながそうとしてくれたんだと思う。

ケアというと、何か、サポートする支援する、という形があるけどももっと広いレンジで見るとケアととらえうるのではないかということです。

八幡:直接的になにかをするのではなくて、気づきを促すとか、そういう点では、たしかにそうだと思いますし、大学の教授や伊藤先生も、たくさん私にケアを与えてくれたと思います。

木下:この視点がどこまで共有されているのでしょうか? ケアということが何かすごく、部分的なものに思われていないかな。ケアマネージャーという職業名がそうだと思いますが、社会福祉の範囲でしか機能しないとは考えていない。

八幡さんの作品でいうと、《TOTA》で雫境(だけい)さんというろう者のダンサーがインドで盲人と出会う話がありますよね。耳が聞こえない、目が見えないもの同士がやり取りをするシーンがふんだんにあります。彼の家で二人がいつから目が見えないのか、耳が聞こえないのかというやり取りがあってそこはお互いの身体を開発し合うような営為に見えたんですよね。言語も違うわけですし。

お店で雫境さんが飲み物を飲んで、アチーって言った時に彼にそれが伝わったと確信できるようなシーンが印象的です。一方で、お互いにお互いの見えない、聞こえないことの想像が追いついていないように見えて、そこがとても興味深いです。

八幡:お互いの身体の開発という視点は、人と人が関わるとき、とくにケアではとても大事だとおもいますね!手食だと食べるようになったという話を友人が「リズムの問題だと思う。介助される側を体験したけど、全然自分の食べたいものを自分のペースでたべれなくて食べている気がしなかった」と言っていた。相手の身体を感じて、二人で一つの身体を獲得しないと、本当の意味で食事の介助は達成できないのだと思う。いうのは簡単だけどやるのは難しいでしょうね。

木下:食欲の表現といいますか。私たちは料理する過程が持てるけど、身体的な問題でそれが難しい時が来ると思うんです。そうした時に残された感覚で食べるということはすごく大事なことだと思う。

八幡:今の話をきいていて、私は、ケアというものはその人の潜在的な能力を引き出したりすることに力が注がれて欲しいと思います。そとから加えられるというよりも、それこそ握り飯を持たせてみるとか、そういうことです。老人ホームにいくと、だいたいみんなでホットプレートでおやきをやくアクティビティをしていたり、折り紙をやっていたりしますよね。でもそのアクティビティの下で、その人たちの潜在的な何十年も生きてきた経験値が蓋をされてしまっているように見えるんです。

木下:どうして蓋をされているように見えますか?

八幡:主体的にやっているように感じられないからでしょうか

木下:施設のプログラムに組み込まれていて、その中で行われるから?

八幡:そうです。ただ、難しいのもわかる、一人一人の個別性に寄り添っていたらスタッフが足りないとかそういうことなんだろうなと。でも、もっとなにかないのか、それを考えるのをやめたら終わりだと思います。

◆異なる身体がコンタクトすること

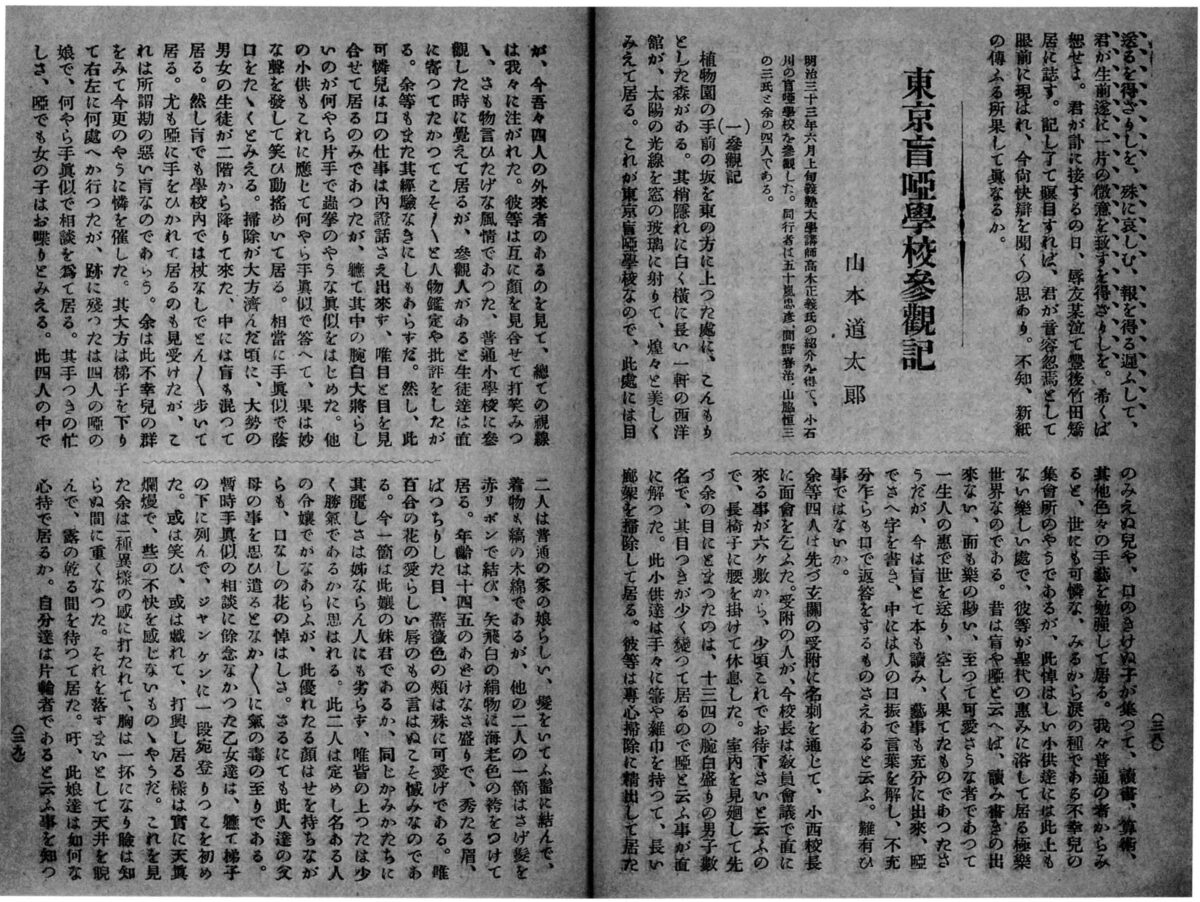

木下:八幡さんが、2014年に(東京の)ギャラリーαMで個展をされた時に担当キュレーターの中井康之さんとの対談で、近代における効率化において八幡さんがどうアプローチしうるかという趣旨の話をなさっていますね。八幡さんの作品はその過程で抜け落ちたものを作品として表現している、と。この問題が、八幡さんにとって今もなお響き続けているということでしょうか。関連して、お見せしたいものが2つあります。ひとつは、これはちょっと長いんですけど、東京盲唖学校という、明治時代に東京の小石川植物園の隣にあった盲唖学校のルポルタージュです。この中にマーカーを引いていますけど、ろう者が盲人の手を引いているというシーンが書かれています。ろう者が盲人の手を引くということが盲唖学校の中で普通に行われていたんですね。今は盲学校と聾学校は別の教育機関になっているので、今は行われていないのですが、ただ、お互いの身体に関わりあうという、八幡さんの言葉で言えば、身体の辺境のぶつかり合いのように私には思えました。

山本道太郎「東京盲唖学校参観記」『慶應義塾学報』24(1900年2月)

木下:もうひとつはこれです。これは盲人と聾唖者がペアになって旅をするという物語が明治時代の雑誌に掲載された時のコピーです。雷の音が聞こえる、雷が見えるといった会話があります。雷は見えるし、聞こえるものですけど二人にとっては雷の一つの側面しか感じられない。つまり、雷というものを介することによってお互いの身体性の違いを二人で補完しあうような関係がこの物語にあります。これは創作だと思うんですけど、異なるもの同士の身体が出会うことによって、ひとつの身体として機能するような話があります。これは批判的に言っています、なぜなら現実としてはこのようなコミュニケーションは成り立たないから。

《TOTA》を見て、そうした歴史的な綿々と受け継がれてきた盲人とろう者の接触というものを思い起こしました。

昔の翁「盲目と聾耳(上)」『少国民』3巻4号(1891年2月)

八幡:いや、こういうお話が古くからあったというのは知らなかったので、とても興味深く拝見しました。「ナキボタル」という作品をインドでの作品の前に日本で作ったのですが、つまりこの「ナキボタル(泣き声のする蛍という架空の生物を、作品中に設定した)」は「雷」なので。私の問いのようなものは、むかしから普遍的にいろんな人が感じてきたことだったんだなと思って。聾唖の方と盲人の人の身体の出逢いには、たぶんこれまでの作品では炙り出せていない、もっと多くのことが潜んでいるのかもしれないと思いました。それが何かは今は言えないけれど、これだけ多くの人が直感的に関心をもっているということがその証拠だととても感じています。

木下:ナキボタルは拝見したことがないので、機会があれば是非拝見したいと思います。一方で、《TOTA》は、盲人とろう者が『盲人と聾唖』の物語のように、意思疎通ができない。また通じていないところもあって、雫境さんがしばしば苦笑される表情も見せています。これを見て、これが現実なんだなっていうのがありました。というのも、盲唖学校では通じ合えている、分かり合えているというユートピアめいたものがあったので(これはお互いのコミュニケーションツールが開発されているので。相互の意思疎通が期待されていたということです)。わたしとしては、盲唖学校のかつての姿を見ているようでもありました。

《TOTA》では盲人の方が、キャンドルを作る作業をするシーンから始まりますけど、どの国でも盲人は職業的な問題が付きまといます。日本でも例外ではないです。ああいう、職業の開発の結果がインドのデリーではキャンドル制作というのがあって、そこにもやっぱり盲唖学校の影をわたしは見てしまいます。

八幡:木下さんも、そのユートピアを信じていたということですか?

木下:わたしは懐疑的でした。ろう者同士でも通じ合うことは難しいことを知っているので。『山海経』という古典で、手長・足長という手だけが長い、足だけが長いという人間が登場するのですが、この二人が肩組みをすることで合体して、お互いの長所を補い合うようにをするという話があります。《TOTA》では、ああいう盲人とろう者の物語にも投影されているのではないかという気がしましたね。

八幡:まあでもそう考えると、健康体の人が老人や病人をケアするというときに、やっぱりその違いを悲観的に捉えるよりも、もっとその違いの特性を探究することの希望があるなと思いました。同じ聾唖でも通じ合うことが難しい、、つまり、通じ合うことの本質はもっと違うところにある。身体の類似性でないもの。

木下:そうですね、類似性ではなくて、むしろ非類似性にあるのかな。例えば、さっきの入院食の話で、この人はコーンポタージュよりもヨーグルト味が好きなんだっていうのを知るという話がありましたけども、そうした違いが現れる時に通じ合うことの本質があるように思うんです。

わたしは歴史学の研究者として、史料の中に答えがあるとは思っていなくて、自分の中にあるでもなくて、その反復運動の中で中間に位置するところから結論が出てくるように思います。ざっくばらんにいうと、相手や別の要素によってそれが生まれてくるというか。

《TOTA》(2012)や《jaPandesal2013》(2014)を拝見して、あ、わたしはこんなことを考えている人なんだという発見がすごくあります。それは作品との対話とも言えると思うんですけども、その中で自分の身体を改めて開発している感覚です。

そういえば、《TOTA》という名前は何に由来するんですか?

八幡:そう、だから《TOTA》でやりたかったことは、聾唖や盲者ということでもなくて、人間のコミュニケーションの根源をあぶり出すということでした。そのときに、二人の会話の中でインドの神話か何かで魂をオウム(TOTA)に例えるというのがあって、ソムラジさんが雫境さんにその説明をして、雫境さんがそれを理解する(理解しているようにみえる)場面があって。TOTAは二人の間で二人だけの共通言語にはなっているという感じがしている。全く同じものを意図しているかは別として。違っていても、共有したとは思えている。

◆心の残像

木下:わたしは見る人として外側からスクリーンを見て、通じてないよねとかふっと頭をよぎるんですが、あ、通じたかも?でも、一方には伝わらなかったかも?と思うこともあります。それは二人だけのことではなくて、わたし、今ここで八幡さんとこうして話しているけど、でも共有できたことは誰にも確かめられないじゃないですか。

《TOTA》で、雫境さんが魚を持って舞踊するシーンがありますよね。あそこだけ映像が滑らかでは無くて、少し残像が残る感じになります。あれは何ですか?八幡さんの他の作品でも時折見られますけども。アクセントのようなものですか? 《Tovil》のラストシーンでも炎をばあっと出すシーンでは、スローモーションっぽいなと思いましたけれども、同じでしょうか。

八幡:そうですね、、直感的にやってると思うので難しいですけど、たぶん心の残像的なものかとは思いますが、、、

木下:心の残像!わたしは、公式サイトのキーワードに書かれていた、表現の粒子の一つなのかなとは思ったのです。難しいけど、画面がノイジーなものになると言いますか。《TOTA》でもだけいさんが家族で初詣するシーンはまさにそういうものだったように思いました。

八幡:なるほど。私の中では、表現の粒子はわりと常に映像の中でざわめいているような感じで、残像に特化したものではないという感覚ですが、どういう場面にとくにそういった粒子を感じているのかは、私自身見返してみないとわからないかもしれないですね。全編通してなのか、それがない場面もあるのか、ちょっと今ははっきりしないところがあります。

HENKYO.studio

◆今後の活動について

木下:今後のスタジオの活動ではアウトサイダーメディスンについて触れていらっしゃいましたが、どのように展開していく予定ですか?

八幡:一つ強調したいのは、やはり現代美術をやっているんだ、というところ。健康相談所という風に伝わるのは避けたい。一階では今度新作を展示するし、それがありき。スタジオ全体が、ひとつのインスタレーション作品のような感じで動かしていきたいという思いがあります。

アウトサイダーメディスンの部分をどうやって広く人に伝えたら良いか難しくて、不本意ながら「健康相談」とわかりやすくインスタにも書いてしまっているけど、迷いがある。使いたくないけど、でも近所のおばあちゃんの話も聞いてみたかったりしていて、そうなってくるとその言葉を使わざるを得ないのかなと思っているところです。

木下:なるほど。次の機会に、このHENKYO.studioの話を続けてみましょう。相談という行為をひっくり返すようなことですよね?身体の相談、体について話し合いましょうと。

八幡:たしかに、健康相談じゃない言葉でわかりやすい代わりの言葉があった方がいいのかもしれない。

木下:もしかすると、それはやっているうちに自然に決まってくるかもしれないです。八幡さんが話を聞いてくれる的なコミュニティができると、言葉が定まってくると思います。

八幡:そうですね、試行錯誤の中で生まれてくる物ばかりで、とくにこのスタジオは始めたばかりの生まれたてなので、そういうことばかりになると思ってはいて。最初からカッチリ決められないことを自分でちゃんと心に刻んどかないととは思います。

木下:このスタジオは、〔京都市の〕千本通の脇ですよね。どうしてこの地域を選んだんですか?建物か場所で選んだのですか?

八幡:建物で選んだんです。そしたら、結果的に地域性もよくて、京都でもかなり尊敬を集めているもの作りの方とかが千本通り沿いにお店構えていたりして、結果的にとてもよかったです。

木下:ああ、かつて機織りの工場だったそうですね。今、交流はありますか。近所との。

八幡:まだオープンスタジオをしてないので、これからその繋がりを作りたいところです。新作の発表が、そのタイミングかと思ってます。年内にやりたかったけど、かなりおしてます、、汗

木下:お忙しいですね。そんなところ、本日はありがとうございました。スタジオが開かれたらまた遊びに伺いたいです。

※京都市京セラ美術館にて八幡さんの展示「八幡亜樹:ベシュバルマクと呼ばないで//2022」が開催されています(2023年2月14日-2023年5月28日)。ぜひお越しください。

(完)

2020年11月8日、京都、HENKYO.studioにて

*本記事は、2020年11月に八幡さんへインタビューした内容を掲載したものです。