——— 千花子さんの今の楽しみはなんですか?

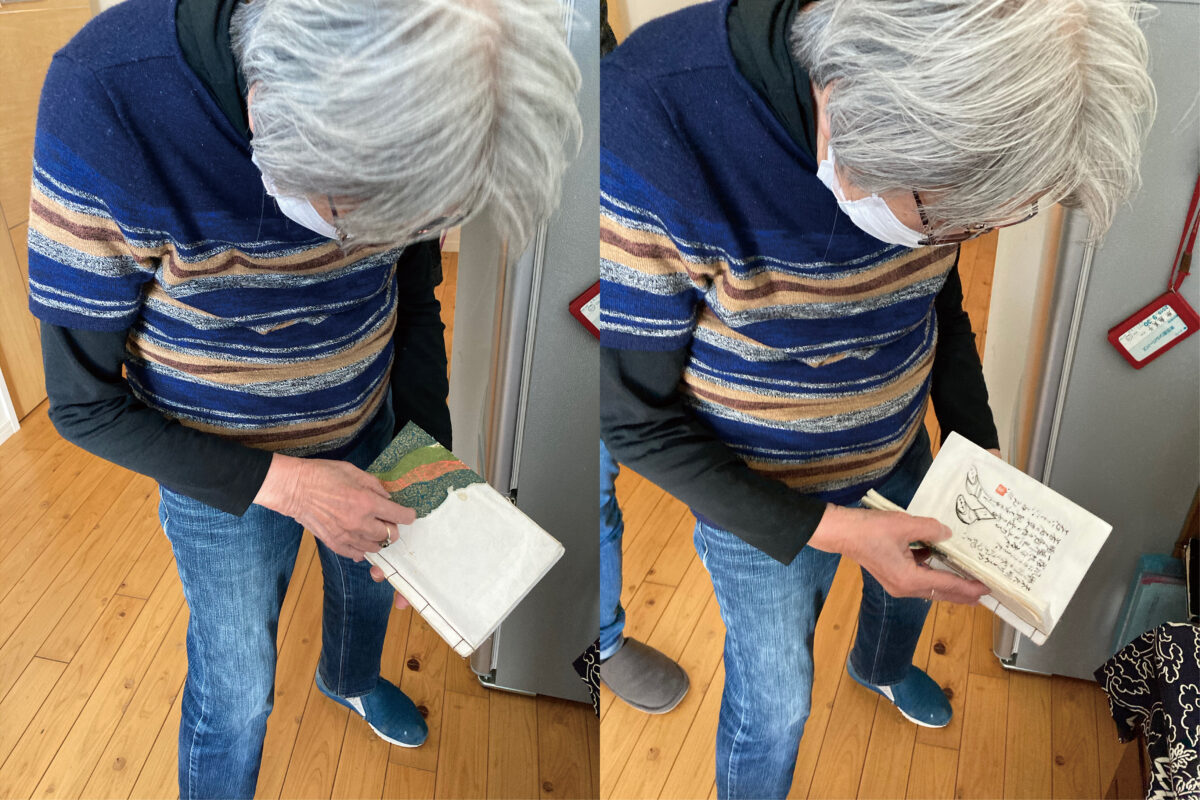

私の楽しみはね、自分の所に帰ってくだらない絵手紙書いて。こんなにあります。見ていただいた? 恥ずかしいけど…。

——— 達筆で素敵でした 。いちごの絵葉書が入っていましたね。

絵手紙も見てね、すぐ感じたことをね。言葉にならないことを、ああこれどう言う風にしようかな。そんな考えていたらね。私の思っている絵手紙とは離れちゃうわけね。思ったらすっと描かないとダメなのよ。

——— 日常的に書いていらっしゃるんですね。

今は時々思い出してね、描いています。

——— お手紙は誰かにお出しになっていますか? それともどんどん描いて、溜めている? 冊子になっている、和紙に綴じられたものや額に入ったものもありましたね。

あのね、描いたものはね、その時によってありますけどね。描いて、現実を描くわけでしょう? だから同じことを何枚も描かないわけ。

——— その日、その時なんですね。

そう。だからよく知っている人は、私の描いた絵は感じたことだわね、と言われるんですね。例えば、男の人の後ろ姿をね。私は腰から上は描けないの。脚だけ、はっは! で、脚だけね。颯爽と歩く後ろ姿を見て、うち帰ったらすぐ描いたの。すごい颯爽とこれからどっか行くって描いたの。それでその人がね、ぷう!とおならしたの。流石にそれは描かなかった。でも大変な贈り物をね、私に置いていった。

現実を見たものを描かなきゃね。一日や二日たって描いたら間違った字もあるし、言葉も変だけどね。あ、この時見たことを描いたんだなってでないと現実味がないからね。そうしないと。

——— 絵手紙を日々描かれるのが楽しみなんですね

和紙でやっていた。あの頃、みんな和紙なの。だから毛羽が立つようになっちゃってね。それをね、だいぶ捨てたんですけどね。捨てたらもったいないしね。この時代に和紙っていうものはね、こういう風になるのよ、っていうのをね。これから孫たちに残そうと思って残してあるんですよ。すごいですね、和紙っていうのはね。でも本当にね、全部は無くならないの。水分が蒸発した分だけがねボロボロになる。それだけ強いんですね。

——— これからやってみたいことはなんですか?

いや、これからつったら私も年が年ですからね。やっていけるかわからない。でも、私は前の駄菓子屋さんみたいな、そこで子どもたちが好きなものをね、高価なものじゃないけど。ずっと散歩して疲れたらね、ここにあるんだな、と外にもうちょっと綺麗な椅子を置いてね。そこでね、頼んで何も作ってもらわないで、できたものを買って、この窓を全部取り払ってね。それでここで食べてここであれしてね。そうしてしたら、あそこを通る子達が、ああ、あそこで一服できるんだなって。これからもっといいなと思うんです。

人の話だと前にほら、変なうちが出てるでしょ? 家か洋館だか、日本館だか。あれは全部やっぱりねあなたたちみたいな方がね、あそこでみんな日本の家屋にしたいっという計画があるんですって。だからもう何十年だか何年だか知らないけれどね。ここに来ると真ん中にさ、綺麗にした道があって、両脇がちゃんとした日本家屋があって、素晴らしいここはいいとこだと思いますよ。

ねえ、それでここに来れば駄菓子屋さんがあってね。一杯ね、紅茶でもコーヒーでも缶入りかもしれないけど、ここで来てね、いいとこだと思いますよ、ここは。それは私一人のね、へへ、私一人の希望ですよ。

——— ありがとうございました。

考えることわりかしね、頭良くないけど考えることはね、いろんなこと考えているんですよ? でもなかなかさ、こういう世の中だしね。ねぇ。

——— 本当に今日はありがとうございました。

お役に立てれば。役には立たないでしょうけれどね。(封筒を受け取って)これは寄付しますから。もう、こんな人たちにやらないで、そういう人たちもいるから、寄付させて頂きます。(領収証を書きながら)もうね、なんでも筆で書いたんですけどね、右手が使えなくて、左でやっているんですけどね。これ、いただいて係の人にお渡ししますから。

私の若い時は間違ってインドネシアの方に行っちゃったこともありました。私のような馬鹿馬鹿しい冒険をした人は、私の時代にはいなかったと思いますね。真似しようったって、できなかったと思います。

・・・

千花子さんは東京都内から息子さんのいる地域の銀木犀に入居してきたという。生まれは横浜。冒頭の母の思い出として語られたおにぎりの話と、新潟に行った出発点は横浜が起点だと思われる。オーストラリアは子どもが成人してからの話だった。ラオスに行ったのは夫が亡くなった70歳を過ぎてからのことだった。

千花子さんの母の話を伺っていると、灯取りの窓からのぼんやりとした光の中、戦時中の台所にたたずむ千花子さんの母の背中が浮かび上がってきた。母はモンペに白い割烹着、手ぬぐいをかぶっているかもしれない。娘に問わず語りをしつつ、麦が混じった米から押し麦を丁寧に選り分ける指先や、炊き上がった白いご飯を塩をちょっと手につけながら握る手と腕の動き。それを3歳の千花子さんが斜め後ろから眺めていたかもしれない。千花子さんの視点に立った私は小さな手で、流しの縁をつかんで背伸びしていたかもしれない。そんな映像が浮かび上がってくるような心持ちになった。

ラオスの話を聞いている時、時空を超えたようなふわふわした感覚に包まれた。後で息子さんに伺った話から、いつどのような目的で行かれたのかは分かったが、それは単なる答え合わせに過ぎず、ほんとうのことを知るということが、果たしてどれぐらい大事だったのだろうと思わされた。茶目っ気のある千花子さんの語りの愉快さは、ただその場で自由に話されることそのものにあったのだ。事実を求める自分の野暮さを思い知った。

彼女は銀木犀で駄菓子屋の手伝いをしていた。子育ても終わり、夫も見送り、ただ一人自由に使える自分の時間を、子どもたちのためにとラオスまで大きな歩幅で飛び越えていったフットワークは、銀木犀に入居された後でも発揮されていた。ジーンズに小粋な配色のセーターは、今なお彼女が活動家であることの証。彼女はただの店番としてお菓子を売っていたのではなかった。実際きっかけはそうだったかもしれないが、彼女を動かしたのは、職員に頼られたからということではなく、子どもたちと関わり、弾ける笑顔や声のきらめきを支える存在でいたい、という思いが彼女の底流にあったのではないか。単なる支援を受けるだけの人とは思えない、毅然とした雰囲気を感じたのは、そうした背景があったからではないか。

ケアマネさんによると、芯が強く支援者に対しても率直さを求め、うわべの付き合いを嫌うと伺った。インタビュー中ヘルパーさんが入る時間が来てしまい、中断したときに見せた小さいけれど強い怒り。建物の玄関周りが乱れていることへの嘆き。その感情の揺れ動きは、千花子さんがさまざまなことに、日々向き合い、折り合いをつけつつ今の暮らしを送っているリアルを感じられた。

自分の感性をただ自分ひとりの宝物として誇り、そのままに絵手紙などの作品に表現することに情熱を傾けていたことにも表れている。自由を明け渡すことはしない、馴れ合わないオリジナリティ。その矜持を持ち続けられることに、ただ尊敬を覚える。

人生は100歳まで生きるとなると50歳が半分。75歳から後の時間だけでも25年と長い。晩年には長年使われてきた身体は脆く軋みはじめる。認知症や転倒による骨折、長く生きれば生きるほど増えるがんなどの病気により日常の暮らしが阻害されはじめる時期でもある。

枝も折れ、葉も落としてうなだれ、もう世田谷の自宅ではひとりでは咲けないかもしれないと浦安の銀木犀に鉢替えをした後も、なお千花子さんの花は咲こうとしている。花の香りはもちろん、枝についている立派なトゲまでをそのままに。私たちに分けてくださった数時間のインタビューの間にも、確かに感じることができた。余生ではない、人生そのものが今も続いているのだ。

(完)

※ 人物の名称は仮名です